陰と光2作目のシリーズでは、パインリッジ・インディアン保留地でのラコタ族の生活を描写しています。私が活動した1990年後半は、失業率8割以上、若者の自殺率は全国平均の4倍、男性の平均寿命は48歳、アメリカで一番貧しい地域だと言われていました。現在でも貧窮状態は続いています。

|

|

絵をクリックすると、拡大されます。 |

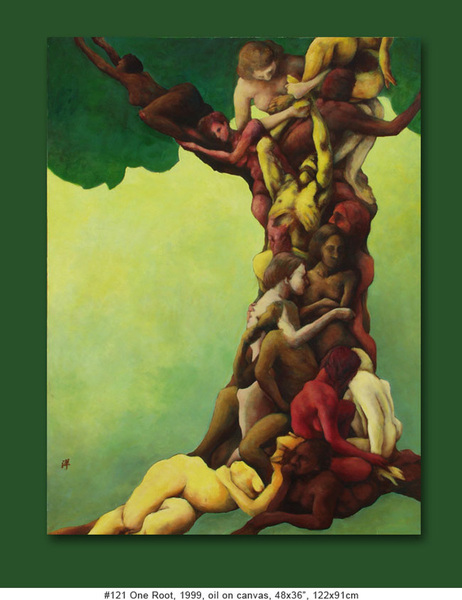

一本の根『ラコタ人』が、『白人』のことを語る。

「奴らは、俺らの顔を見ると盗みをしでかすと思っていやがる。店で後を付いて回るし、パトカーも俺らが乗っている車の後をつける。インディアンだったら誰も彼も、酔っ払いの『碌でなし』だと思っていやがるんだ。」 『白人』が、『ラコタ族』のことを語る。 「奴らは働こうともしない。俺たちが働いて払った税金を使って、ただで住ませてもらい、食わせてもらい、学校に行かせてもらい、挙げ句に医療費まで出してもらってるのに! 何もかも『白人のせいだ』と文句ばかり言いやがって・・・」 『純血のラコタ人』が、『混血のラコタ人』のことを語る。 「奴らは白人の血が混ざっているから、欲の皮が厚いんだ。あの町には行かない方がいいよ。卑怯な『混血人』で一杯なんだぜ。」 『東海岸に住む白人』が、『インディアン保留地沿いに住む白人』のことを語る。 「奴らは冷淡な人種差別主義者さ。すぐ隣で起きている塗炭の苦しみにすら、無関心なんだ。」 人のことを悪く言い、自分がいい気になる。それは『人間の弱さ』だ。 ある日、ラコタ人の少年がラジオで話しているのを聞いた。少年のグループは、白人を見ると陰口をたたいて、馬鹿にしていたそうだ。「しろ、しろ」と呼び、白人がしていることをあざ笑っていたのだと。しかし、彼らは、それを意識的にやめた。『肌の色以外の個人に触れる』最初の一歩を踏み出したから。 |

一本の根を育んで少年が最初に通った学校は、軍事基地にあった。そのため、『人種』『民族』に問わず友を作ることができた。

少年が小学4年のとき、家族で街に引っ越した。クラスの大半が少年と同じ『白人』で、少数いるラコタ人の生徒が苛めにあっていた。それが、少年にとってショックだった。 少年が小学6年のとき、家族でインディアン保留地に引っ越した。今度は少年が苛められる立場になった。クラスでたった一人の『白人』だったからだ。第一日目から小突き回された。友はできなかった。一人で自分の誇りを護ろうとすると、涙が溢れ出た。 私の同僚は顔に大きな痣がある。少女時代、周りの子達にどう扱われたか尋ねてみた。彼女は答えた。「子供は残酷になれるからねぇー。」 たった一言! 私自身に『残酷』が蘇る。小学5年のとき、同級生の女子を「くしゃかしばんば」と呼び、私物を触れさせず、遊びにも入れず、常に疎外していた。クラスの雰囲気が団結して『そう』だったので、罪悪感など無かった。自分が『次の標的』にならなければ、それでよかった。 今でこそ振り返り、後悔が残る。しかし、また同じ機会に出逢ったなら、あの女子を弁護できるだろうか? 自分が『仲間外れ』にされる事を恐れ、『見てみない振り』をしないだろうか。 そんな薄弱な『殻』をふち破れますように。 差異を認め尊び、孤絶を恐れず、正しいことのために立ち上がる勇気を、子供たちと一緒に育めますように。 |

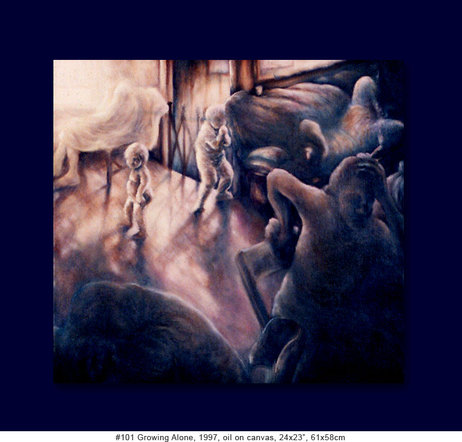

親なし子この絵をラコタ人の友人に見せたとき、彼女が語ってくれた。

「私が10代の頃、 金が入ると両親は 、ビールを買ってきて、どんちゃん騒ぎをしたの。その夜も大人は飲んだくれて、私にも飲め飲めと勧めるから、私も飲んだわ。また16だったけど。すぐに酔いが回って、クラクラして、ベッドに潜った。真夜中にトイレに起きたの。よちよち歩きの姪がわんわん泣いていた。声をからすほど泣いていたけど、誰もその子に気づかないの。だって、皆んな、酔い倒れしてたんだもの。」 保留地内の大学で、誰にも『秘密を明かさない』という約束で、生徒達に作文を書かせた先生がいた。泥酔いの親族から犯された経験を語る内容が多く、わいせつ行為に合わなかった『ひと』は、クラスで一人もいなかったそうだ。 |

|

|

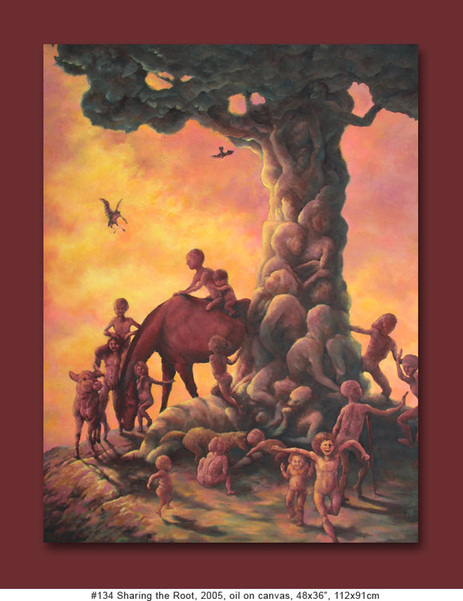

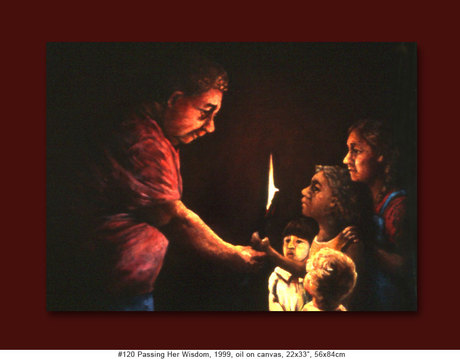

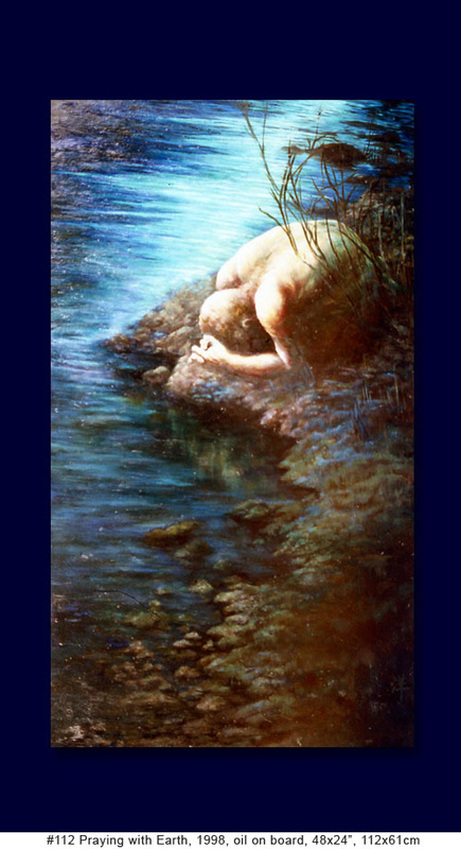

愛の架け橋ラコタ人のお祖母さんが30年前の事を話してくれた。16歳の娘が殺害されたが、犯人は見つからなかったのだと。

「一体誰が娘を殺したの?」 答えの出ない問いが、ずっと頭から離れなかった。真夜中、やりきれない怒りで目を覚ました。わが子を守れなかった母親としての無力感が襲い掛かり、胸を締め付けた。「このままでは生きていけない」と思った。 その頃は人種差別凶行が多発していた時代だったので、娘の死を『白人』の仕業だと決めつけ、『白人』に憎しみを向ける事は簡単にできたはずだった。 「でもねぇ、そのころ小さかった子供達が私の心を救ってくれたの。私のエプロンを引っ張って、『ママ、お腹空いたー』 『ママ、これ手伝ってー』と、気を紛らわせてくれた。だからこそ、何とかやってこれた。そして、祈ったわ。『心の底でくすぶり続けている怒りの炎を、どうか消してください。』って。」 そうして『時と祈り』に彼女の心は癒された。復讐に燃える代わりに、不本意な事実でさえ、そのまま受け止められるようになった。「ラコタの伝統儀式に白人を招かない方がいい」と言うラコタ人に対し、「私の家ではそんな差別を絶対させない」と言い切り、人種を問わず誰でも歓迎してくれた。お祖母さんのところで行われる儀式では、白人、黒人、黄色人が彼女の家族親族と共に祈りを捧げる。 『愛で憎しみを乗り越える事ができる。』 お祖母さんは、自らの経験から得たその尊い知恵を、私たち一人一人に手渡してくれている。 * ラコタ族の間では、『火』は『生』を象徴すると信じられている。 |

『イシ』の部族は、白人がヨーロッパからアメリカ大陸に運んできた『病原菌』と『土地争いの紛争』と『負戦がもたらした飢餓』のため、一人、また一人と倒れていった。1911年、一人生き残った『イシ』は、骸骨のような身体にボロをまとい、隠れ穴から『敵の世界』へ歩みでた。彼はその後5年間、肺炎で命を落とすまで、博物館の用務員として働いた。「エブリボディ ハッピー?」と笑顔で聞いて歩き、 博物館の静寂を暖めてくれた彼の仕草には、部族全滅に陥れた『過去の敵』への増悪は微塵も見えなかった。

果たして、そんなに簡単に敵を許す事ができるのだろうか? 白人の友が彼について書き残している。「『イシ』は我々のことを『頭は良いが知性に乏しい子供』として尊敬してくれていた。我々は多数の事を見知しているけれども、間違いが多い。彼は自然を知っていた。そしてそれは常に正しかった。彼が身にまとっていたものは、永久に通じる人格だった。優しく、勇気と自制に富み、全てを失ったにも関わらず、辛さを浄化していた。」* * Kroeber, Theodora. Ishi in Two Worlds: a biography of the last wild Indian in North America. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1961. p248. |

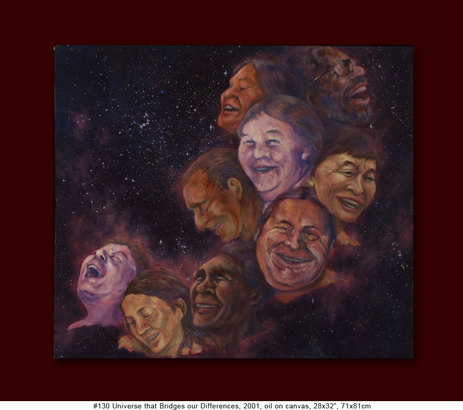

笑いの架け橋インディアン保留地に滞在した2年半の間、 私は3度も葬儀に参加した。「ここで葬儀を経験していない幼児は、ほぼ居いないよ。」と友人が語っていた。インディアン保留地では【死】が身近にあった。にもかかわらず、ジョークを言い、からかい合い、大声で笑う人々の顔には苦労の色が見えなかった。悲惨に明け暮れた『現状』から、彼らの気力を『笑い』が支え続けてくれていたに違いなかった。

それはラコタ族だけに限らない。牧場や農場で働く『白人』人足も同じようにジョークと笑いを交わしながら、日々の過酷な肉体労働をこなしていた。『日本人』の工員と箱詰めをした時も、手を忙しく動かしている傍ら、笑う機会が多々あった。末期の病で眠る患者の枕元でも、笑いは交わされていた。 笑みと笑いは世界共通の『癒し』。自ら産み出す『心の薬』だ。 さあ! 笑みと笑いを交わし、互いに手を差し伸べ合おうよ。互いのへだたりに架け橋をつくろうよ。 |

垣間見た光

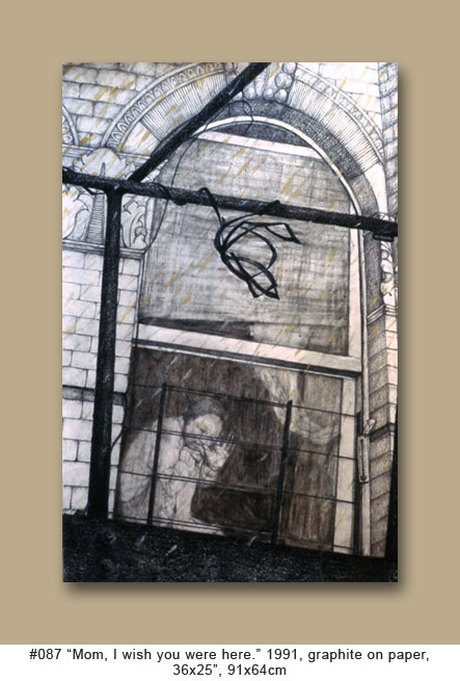

1990年前半、ニューヨークで制作したシリーズからの抜粋です。当時は、エイズ発病は死刑を意味したようなものでした。

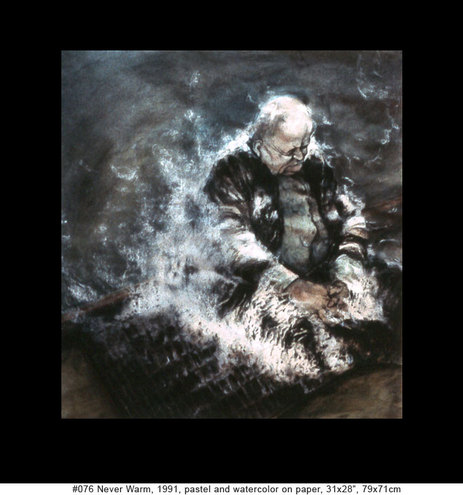

「子供の頃のごとがー? 何も話すごとねども・・・。早く大人になりでくて、しょーもねがった。絵描きになりでがっだ。芸術学校へ入学もできたんだども、とっつぁんが『だめだ!』って怒鳴って、俺の行ぐ高校決めでしまったさ。おもしぇぐねくてー。とっつぁんが決めた高校やめだあとは、女と棲んで、バイトで繋いだ。『俺の人生を壊されだ。』 とっつぁんを憎んで、情けねぇ自分を憎んで・・・。落ぢで堕ぢで、最後は務所入りさ。」

「1年ぐらい前がー? むしゃくしゃしたものが弾けた気がしでよ。チラッと紙切れに馬、描いてみだ。馬はよ、俺が一番好きな動物だ。その絵が気に入っちまってさぁ。一枚、また一枚と描いてみだ。それがよ、描けるんだわ、すらすらと。だもんで、芸術学校に行ってみようとも思った。」 「でも、神様って公平なんだわ。俺が今までしてきたことを知っでて、地獄から這い上がろうとなんかさせやしねぇ。その後、肺炎になっだ。医者が俺に言った。『あれに罹ってる。』ってな。」 |

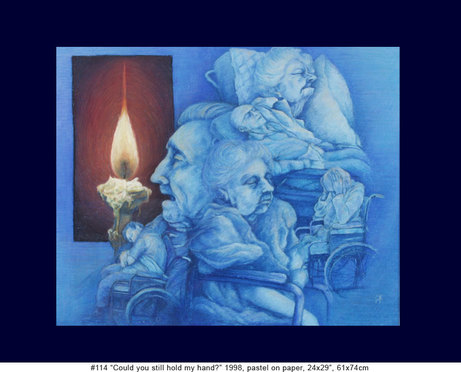

「ママ、遭いたい」10歳の少女は、母親が日に日に痩せこけ、骨と化していっている隣で、一度も涙を見せなかった。母親の死を知らされたときは、大泣きをしたそうだ。しかし、私が通夜で顔を合わせたとき、微笑みを見せていた。

あれから、2ヶ月。 「ママ、おばあちゃんは弟を連れて、買い物に行ったの。おじいちゃんとお兄ちゃんは、やっぱり家を開けている。此処がうっとうしくて、嫌みたい。」 「私はねぇ。今日みたいな日は、ママが大好きなエクストラ・バター・ポップコーンをチンして、ヒップホップを聞くの。だってさ、お兄ちゃんや弟がいると、私の好きな曲、聞かせてくれないんだもの。おばあちゃんも、私にだけに家事の手伝いさせてさ。不公平だよ。」 「でも大丈夫。私はちゃんと学校、行き始めたよ。あー、ママが教えてくれた踊りのステップ、ちゃんとできるようになったの。覚えてる? ほら、あの曲! 楽しかったねぇー。ママー? ママは一人で寂しくなったとき、どうしてた? 教えて・・・ママ。」 |

英語版ギャラリーに他の作品も展示してありますので拝見ください。