声なき声を聞いてくれ

|

イメージをクリックすると、拡大されます。 |

トライアングル リタンズ*百年前のこと。ニューヨークのトライアングル洋裁工場の9階で火事が起きた。出口には頑丈な錠が下ろされていた。それは10代の少女である工員に、商品を盗ませないようにするためだった。火に取り囲まれ逃げ場を失った少女達の何人かが、窓から飛び降りた。「家族が自分の死骸を見分けることができるように」という絶望から生まれた本能だった。その火事は146名の犠牲をだした。

百年後の今なお、トライアングル工場の悲劇が繰り返されている。バングラデシュの洋裁工場で火事が相次ぎ、2006年から300人以上の若者達が命を落としてしまっている。「使い捨てるほどいる労働者より、商品の方が大事。」と雇い主は考えているのだろうか? やはり、出口には頑丈な鍵が下ろされ続けている。 搾取工場で働くしかすべがない乙女達は、 理不尽から立ちのぼる不正の猛火から 、潔く飛び降りる。「気づいて! 私だって人間なの。」と声なき一声を放ちながら。 上記のような洋裁工場の裏で、アメリカの大手が手綱を引いている事は驚きではない。アメリカで売られている衣類の95%以上が、過酷な労働条件の元で製造されている。しかし、 その事実を指摘された後でも、 一般市民の大半は正当性よりも廉価であることで購入を決めてしまう。 * "Triangle Returns." Institute for Global Labour and Human Rights. 16 Apr. 2013 |

福島原発事故後、福島は放射線に侵され荒地と化してしまった印象を、外国人達は持っている。しかし、子供も含め2百万近くの人民が福島に住み続けている。「少なくとも、子供さんだけでも避難させてあげてほしい」という声を、他県で3度も耳にした。それは、まるで福島在住の親達が無闇に子供達を放射線にさらし続けている『無責任な人間』と言っているかのように、私には聞こえた。

「小中高校生の子供達が、原発事故後も『福島に残りたい』と希望しました。現状と今後の影響を把握してから、その子達の意見を尊重するかどうか決めようと思い、私は様々な講習会に参加しました。そこで気づいたのは、『福島を出たところで安心とはいえない』ということでした。そして、『ここで生きていこう』と決心しました。見えない放射線物質と向き合いながらの暮らしです。今までの安心本意な生活を変えざるをえませんでした。子供達は外で遊ぶ時間を限り、茂みなど入ってはいけない所を学び、帰宅後は必ず手を洗うようになりました。放射線と住宅除染の授業も受けました。食べ物にも気をつけています。そして、電気を一切無駄遣いしません。それでも、私たちが批難されるのなら悲しいことです。」 相手を思いやって言った言葉さえも、背景を把握せずに吐いたならば、反って棘を刺すことになりかねないのではないだろうか。 |

母親『猫の額』ほどの土地を耕し食いつなげていた若家族にとって、政府が奨励した宏大で肥沃な土地への移住は夢の事のようだった。しかし、その『夢の大陸』では土砂流の氾濫、一夜にして新芽を掻き消す冷気、現地民の抵抗が待ち受けていた。さらに、夫が『根こそぎ召集』されて行ってしまった。

最初に赤子が餓えで死んだ。6日後に6歳児が、次の日に4歳児が、・・・。自分の肌着はとうに卵に替えてしまった。あと5人の子供は生きた死骸のような姿で、 冷えきった小屋にぺたりと座っている。 死にし子の着衣はぎとり粟と換う 三途の川の鬼女かも、われは* 有力者のどん欲な策略に否応なく巻き込まれてしまった母親達の絶叫は、今なお荒野に吹き渡る風に木霊(こだま)している。 * 井出孫六. 終わりなき旅:「中国残留孤児」の歴史と現在.東京:岩波書店,1986. P229. |

大川地区に捧げる津波に飲み込まれた町は私の到着を、ひまわりと待っていてくれた。ひまわりは塩害土壌でも良く育つと言われているので、住民とボランティアが植えたもの。瓦礫の海の真っ只中に咲き誇る『生き抜く力』は、涙が出るほど美しかった。

幼い人達は大人達の『ひまわり』になった。避難所で幼い人達の笑顔と笑い声が、「なんとかやってみよう」という気力を大人達に与えてくれた。 大川地区では、その『大人の心のひまわり』を、津波が根こそぎ連れ去ってしまった。小学校責任者が指示した避難路が、多数の死につながる原因となってしまったからだ。教育委員会が学校側の誤りを認め、父兄に謝罪するのにも数ヶ月要ったことが、事態をさらに悪化させた。地区の父兄の意見が分かれた。学校側を訴えようとする者。愛児の死を天災の結果と認め、前向きに生きようとする者。「そっとしておいてほしい」とただ懇願する者。意見の相違が生存者の心の傷をさらに深めていった。 「学校のグランドに、皆でひまわりを植えよう!」と父兄の一人が発案した。痩せたココロにひょろひょろ伸びだした新芽。それを見た父親達は水と土を運んだ。母親達は草むしりをした。ひまわりの世話をしている親の心に、微か一条の光がよぎった。 「死んだ子供達は、『俺たちにこのまま後悔と非難に埋もれていけ』とは思っていないはずだ。」 「死んだ子供達のために、なんとかやってみよう。」 その夏、『生き抜く力』のシンボルは太い茎をつけ、太陽に向けて大きく咲いた。 |

敵兵のために内戦の突発と同時に、若者は出兵して行った。民族の自由を護るために戦う『待ちに待った』チャンスだった。母親は一人息子を止める事はできないと知っていた。そして、息子の生還だけを祈り続けた。我が息子さえ無事に帰ってきてくれれば、内戦の結果はどうでもよかった。

「一発の弾が彼の心臓を突き抜けた。即死だった。」 その知らせを耳にした時、息子を殺した一弾が母親の心臓をも突き抜けていき、生きている感覚を失った。しかし、次の日、 閉め切ったカーテンの隙間から、柔らかな朝日が差し込んできた。彼女が勤務する病院まで乗せていくため、トラクターがいつも通りに迎えにきた。 敵兵の腐乱した死骸の横を、トラクターはトロトロ走っていった。病院では、重傷をおい廃疾となった若男達が悶え苦しんでいた。 腐乱した敵兵、苦悩する味方兵が、母親に息子のことを思い出させた。若い命の犠牲は、戦闘に不可欠で理不尽な代償・・・。 ある夕方、紛争が母親の家の近くまできた。銃撃の音がおさまった時は、日没が過ぎていた。新しい敵兵の死体が黄昏に照らされていた。すぐ真っ暗闇がその死体を飲み消したが、その無惨な姿は母親の心に焼き付いていた。亡き息子を慕い、また啜り泣いた。 明け方、ロウソクの光りに包まれた母親の影が、敵兵の死体にそっと歩み寄っていった・・・。 |

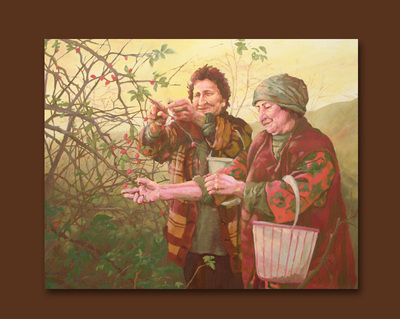

シンプル ハッピーネス シリーズ『真の幸せとは何だろう。』 有り余る金が幸せに繋がらないことは重々承知だ。にもかかわらず、「世帯年収が75,000ドル(約750万円)以下の家庭は、幸せを感じる機会が少ない」という大学のアンケート結果がでている。幸福感は本当に金銭に左右されるのだろうか。 その答えは既に一人一人の手元にあり、日々の生活の些細なことを感謝し喜ぶことから始まるような気がする。

イメージをクリックしていただきますとスライドショーが始まります。 |

英語版ギャラリーに他の作品も展示してありますので拝見ください。